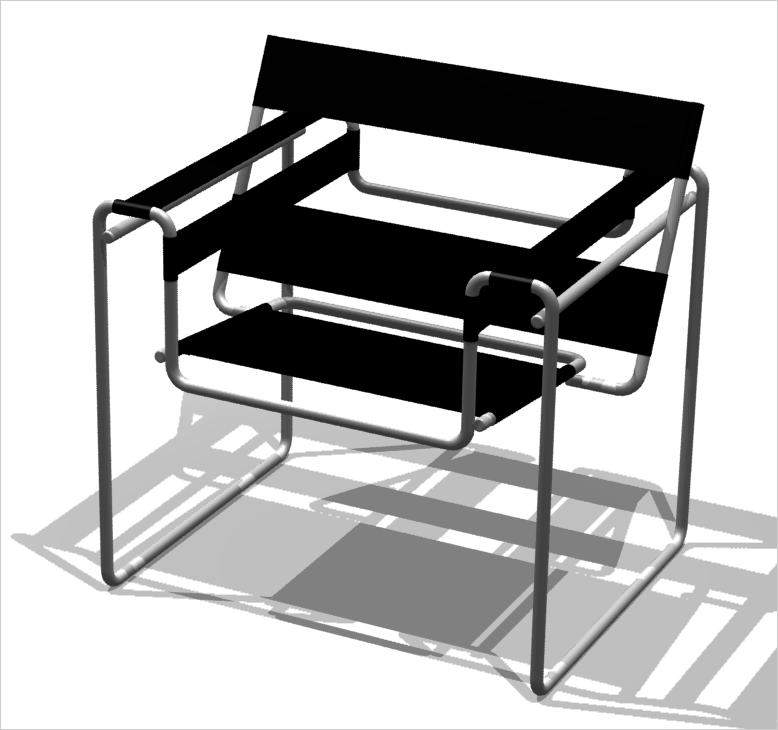

モダンデザインのプロダクトには、

バウハウス で教員を務めていたマルセル・ブロイヤー(1902-1981)のワシリー・チェアなどの、シンプルな製品が挙げられます。

マルセル・ブロイヤーのワシリー・チェア

画像出典:Wikipedia

一方ポストモダンデザインのプロダクトは、以下に示すように

「ガジェット」 と呼ばれるユニークな道具が挙げられます。ここで言う「ガジェット」とは、フランスの哲学者であったジャン・ボードリヤール(1929-2007)が著書

『消費社会の神話と構造』 において、

「商品の本来の用途とは無関係な装飾が施されたモノ」 を指して使った言葉です。現在ではガジェットといえば便利な小型電子機器のことですが、かつてはこのような意味もあったのです。

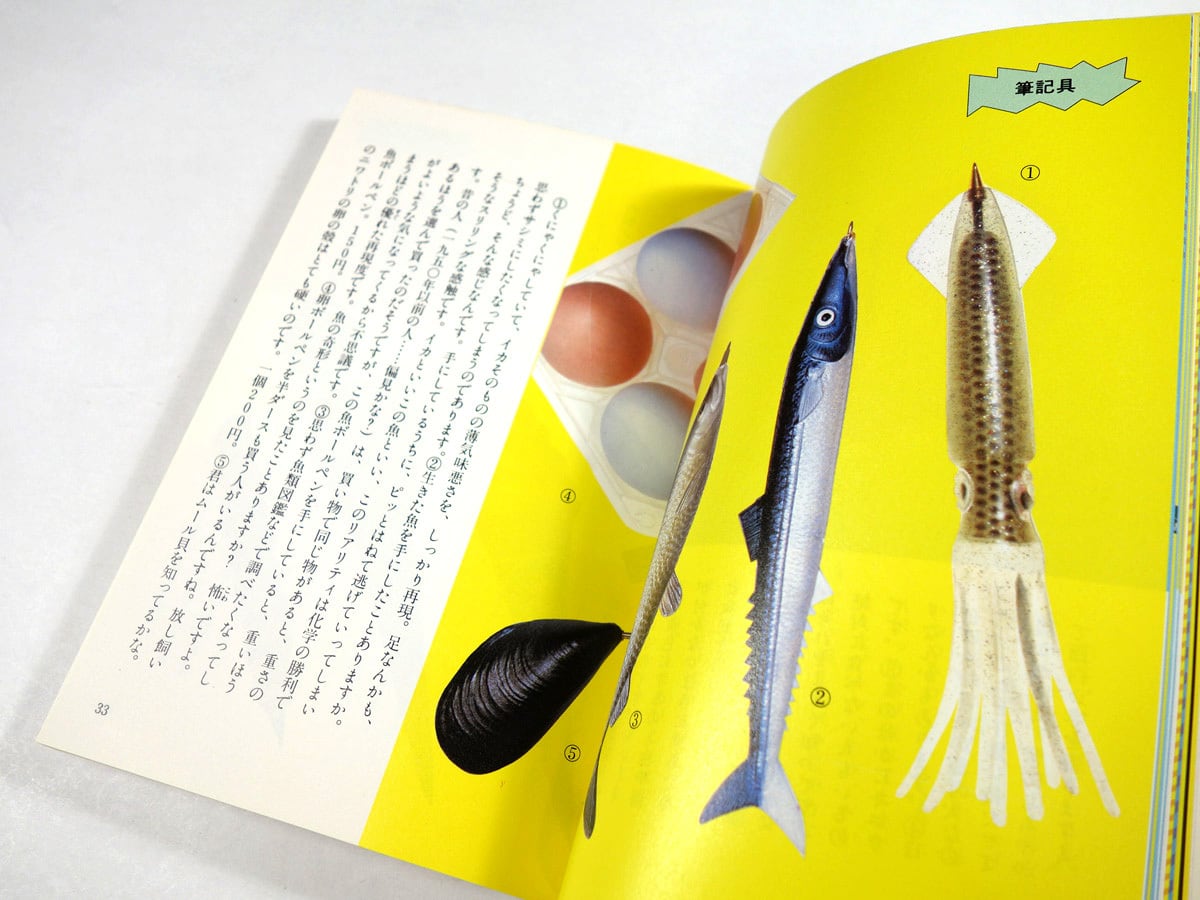

1980年代に生まれたさまざまなガジェットを掲載した

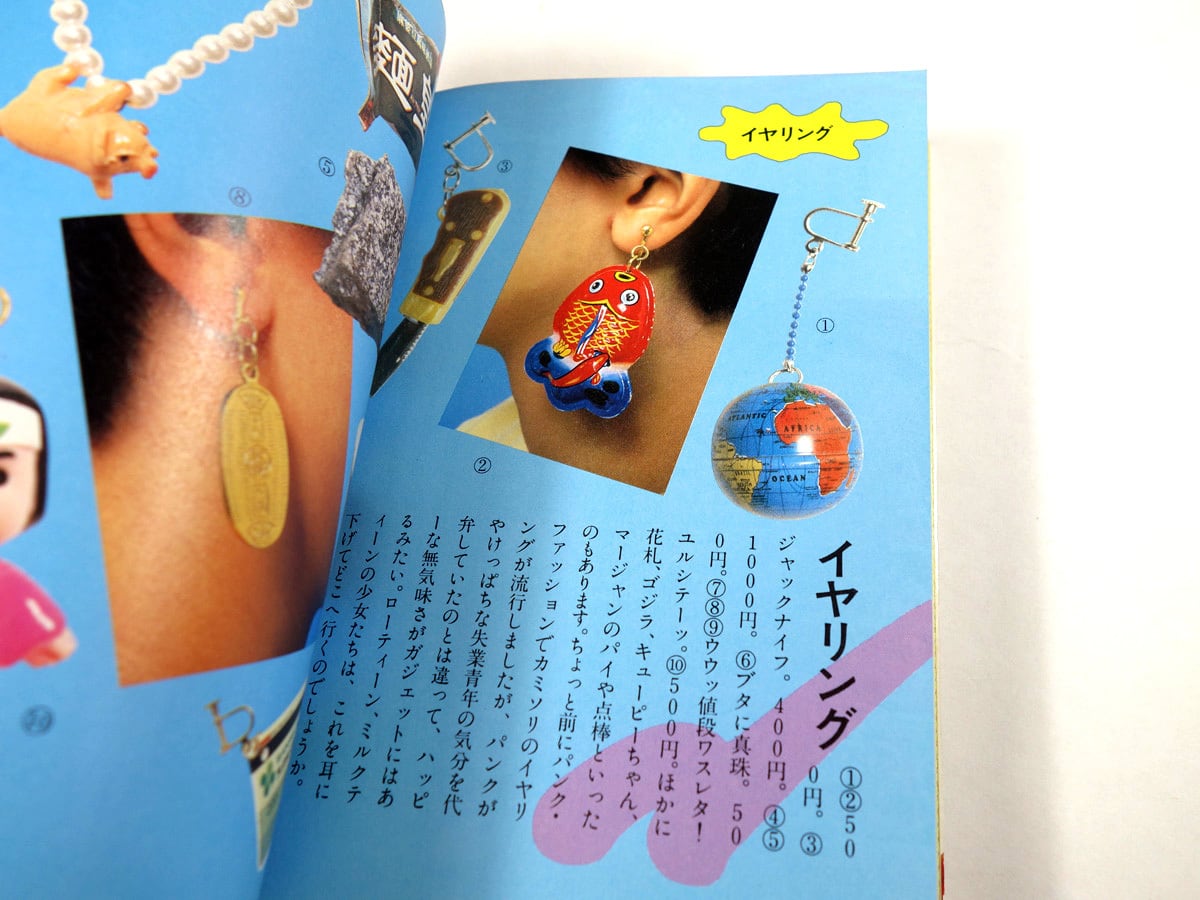

『世紀末ビョーキ文明:ガジェット図鑑』 という本も当時発売されており、「イカや魚の形をした筆記具」「地球儀や小判の形をしたイヤリング」などがその例として挙げられています。

イカや魚の形をした筆記具

画像出典:世紀末ビョーキ文明 ガジェット図鑑|narda

地球儀や小判の形をしたイヤリング

画像出典:世紀末ビョーキ文明 ガジェット図鑑|narda

「世紀末ビョーキ文明」というタイトルのとおり、当時は「ガジェット」は本来の用途とは無関係な装飾が施された病的なデザインと捉えられていました。しかし今ではヴィレッジヴァンガードなどでも販売されており、おもしろ雑貨として人気があります。人々の好みやニーズは多様ですから、このようなデザインがあっても良いのです。

上記のプロダクト以外にも、1980年代にイタリアで活躍した、エットレ・ソットサス(1917-2007)率いるデザイナー集団「メンフィス」がデザインした家具もガジェットの一例。「カールトン」はもっとも有名なポストモダンデザインの家具です。

カールトン(1981)

画像出典:タブルーム

このほか、メンフィスがデザインした家具には「アショーカ・テーブルランプ」などもあります。

アショーカ・テーブルランプ(1981)

画像出典:SSENSE

また現在では

「Jump From Paper Bag」 のようなユニークなプロダクトもあり、これもガジェットの系譜と言えるでしょう。

「Jump From Paper Bag」は絵に描いた2次元イラストに見えるが実際は3次元のバッグになっているという、

トリックアート にも通じるトリッキーなデザインのプロダクトです。

Jump From Paper Bag

画像出典:Amazon

「ガジェット」は本来の用途とはかけ離れた遊戯的な要素が付加価値となり、商品としてのオリジナリティを発揮します。このことを踏まえて拡大解釈すれば、現在の携帯電話に通話機能以外の機能が多数備わっているのも、ガジェットの系譜と考えることができます。

【参考1】

ここで紹介したガジェットは

「キッチュ」 と呼ばれることもあります。

キッチュとは

「俗悪・低俗・悪趣味」などを意味する言葉 であり、かつては高級なブランド品などの洒落たものを持つことが「良い趣味」で、ガジェットのような玩具っぽいものを持つことは「悪い趣味」と捉えられる向きがありました。

しかし、今日ではキッチュは1つの美意識として定着しており、キッチュが「悪い趣味」であるという見方には再考の余地があります。

※美術の分野でもキッチュな作品があります。詳しくは

キッチュなアート の記事を参照。

【参考2】

「ガジェット」の考え方はグラフィックデザインにも応用できます。

たとえば以下のデザインは、漢字の意味に沿った遊び心を加えた

「文字絵」 と呼ばれるものです。

「涼」の文字絵

画像出典:イラストAC

「祭」の文字絵

画像出典:イラストAC

これらは言葉の意味を伝えるという本来の目的とは無関係な装飾ですが、見る人を楽しませることができます。

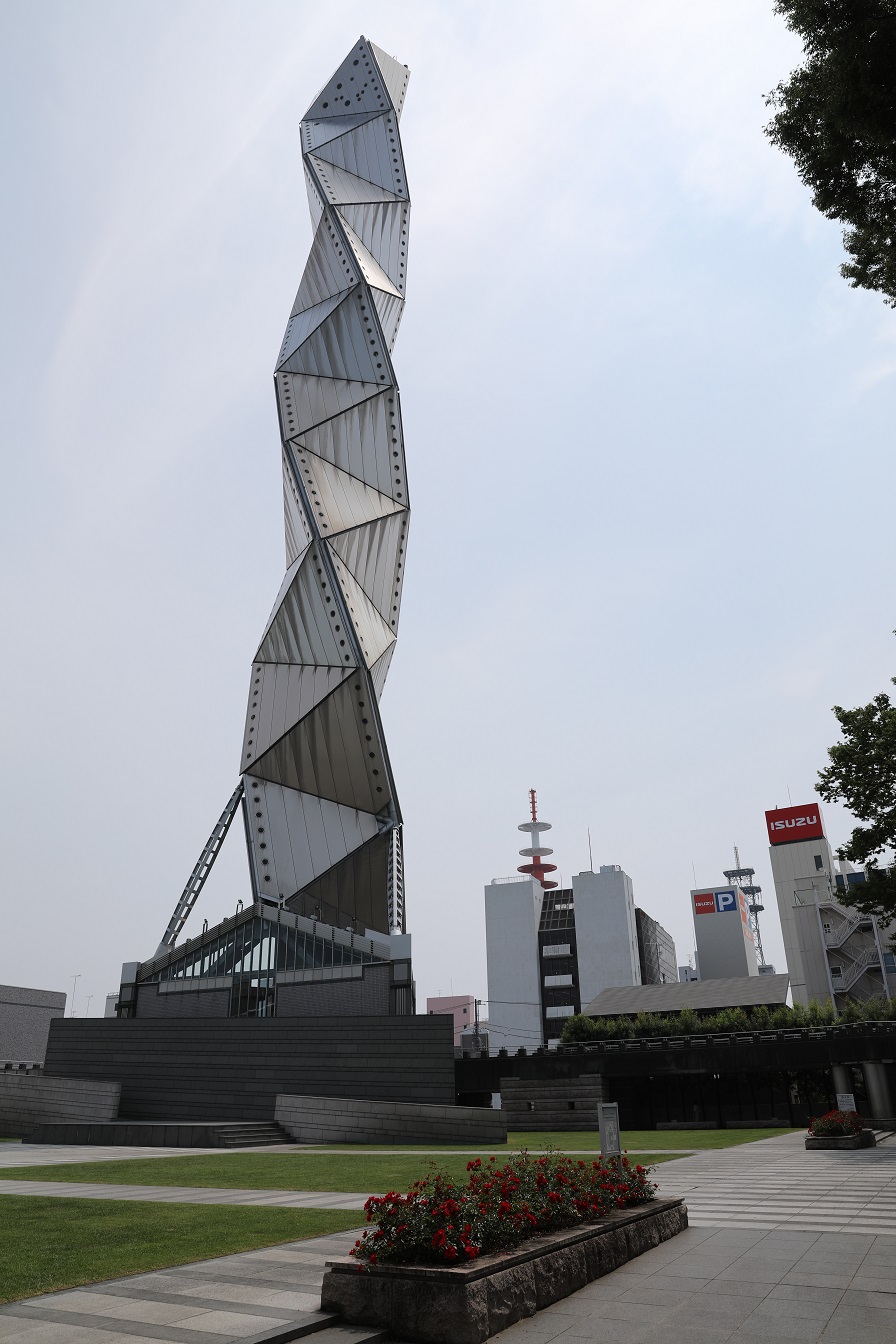

建築におけるポストモダンデザインの2つ目は、ポストモダン建築と同時期に流行した、

ディズニーランダゼイション という建築デザインです。ディズニーランダゼイションとは「ディズニーランド化」という意味で、1980年代以降に生まれた、

ディズニーランドのようにコミカルで過剰に装飾された建築物のデザイン を指します。中川理が著書

『偽装するニッポン:公共施設のディズニーランダゼイション』 の中で命名しました。ポストモダン建築と同じような本質を持っていますが、厳密には少々意味合いが異なります。ディズニーランダゼイションは、以下の例のように

獅子や城などのモチーフを直接引用している点や、人が住む建築物以外にも用いられている点が特徴的 です。

常陸風土記の丘の展望台(茨城県)

画像出典:Wikipedia

岡崎公園の電話ボックス(愛知県)

画像出典:Wikipedia

こうしたデザインは突飛すぎるゆえに浮いてしまい、地域の景観の調和を損ねてしまうという批判もあります。詳しい議論は、中川理の『偽装するニッポン:公共施設のディズニーランダゼイション』を参照。